Los aranceles que remataron un Imperio

España conoce muy bien el camino del proteccionismo, que fue el último clavo en el ataúd de su Imperio ultramarino

En las últimas semanas, la fiebre proteccionista del gabinete Trump ha puesto a temblar a muchas de las viejas naciones europeas, hasta el punto de dejarse la dignidad con tal de conseguir una rebaja en las pretensiones norteamericanas. Es curioso cómo los Estados Unidos, abanderados del libre comercio durante décadas, se han puesto el sombrero del proteccionismo que suele ser la antesala de la decadencia.

España conoce muy bien ese camino, ya que lo transitó durante la segunda mitad del siglo XIX y acabó siendo el último clavo en el ataúd de su otrora gran imperio ultramarino.

La última de las tres guerras de la isla de Cuba terminó con la llegada del Ejército estadounidense y una rendición que trató de minimizar daños, vidas y un colapso económico. Es más que cierto que la resistencia española podía haber sido mucho mayor, que Santiago podía haberse defendido con uñas y dientes y que la guerra podría haberse prolongado durante mucho tiempo, obligando a los americanos a desembarcar muchas más tropas de las que estuvieron implicadas en apoyo de los mambises.

Pero, lo cierto es que, a pesar del golpe comercial y emocional que sufrió España, los daños fueron menores de los que se habrían producido caso de empeñar toda la Hacienda en una resistencia con pocas posibilidades de éxito. El dominio del mar era americano, en una época en la que esto era tan relevante como lo es ahora el dominio del espacio aéreo. Eso lo sabían muy bien en Washington, donde se seguían a pies juntillas los postulados del historiador y marino Alfred Mahan.

Detrás de toda guerra hay intereses que pueden disfrazarse de causas identitarias, salvamentos de pueblos oprimidos y otras demagogias. En el caso que hoy tratamos, fueron el sindicato del tabaco norteamericano y el atractivo del comercio del azúcar los que motivaron las voraces críticas de la prensa sensacionalista que acusó al mando de la Capitanía General de provocar enormes hambrunas entre la población de la isla.

Los intereses de algunos criollos coincidían con los comerciantes estadounidenses, por lo que la causa independentista cubana fue recogida como una exultante simpatía azuzada por los Pulitzer y compañía. Nunca hubo atisbo alguno de recoger noticias como los multitudinarios recibimientos de las tropas peninsulares en el puerto de la Habana. O los más de 20.000 voluntarios locales que combatían en las filas del Ejército expedicionario. Centenares de ellos pidieron marchar a España en 1898, ante el temor de ser pasados por las armas por las nuevas autoridades cubanas que los considerarían traidores.

Estos hombres, sobre todo los que habían pertenecido a las unidades de guerrilleros que componían una suerte de Ejército irregular de apoyo a las tropas del Capitán General de Cuba, no pudieron acogerse a las escalas peninsulares y algunos de ellos tuvieron que vivir, al menos durante unos meses, de las aportaciones de otros compañeros profesionales. El 17 de febrero de 1899, una comisión de oficiales cubanos que habían defendido la soberanía y, en muchos casos, habían perdido posesiones y hacienda, solicitó al general Correa, ministro de la Guerra, recibir algún tipo de ayuda mientras encontraban un oficio. El 6 de marzo de ese año se les concedió una paga por varios meses hasta que pudieran ganar el sustento por sí mismos.

Los gobiernos de la Restauración, dirigidos en sus turnos correspondientes por Sagasta y Cánovas, tuvieron que enfrentar, tras la finalización de la Guerra de los 10 años; una doble presión en las relaciones comerciales con los Estados Unidos:

1) Por un lado, la que ejercía el propio gobierno norteamericano aprovechando la debilidad estructural española que se encontraba en franca desventaja con el emergente gigante del norte.

2) Por otro, la que desplegaban los burgueses catalanes que pedían a gritos mantener un proteccionismo que priorizara sus productos sobre los extranjeros, forzando a gravar con altos aranceles a los productos estadounidenses y dejando a los habitantes de la isla pocas alternativas comerciales.

La burguesía catalana tenía grandes intereses en las Antillas, el mercado cautivo que ofrecían las islas, gracias al proteccionismo, proporcionaba a los productos manufacturados una salida excelente. Esa ventaja constituía una desventaja para los comerciantes criollos, que solo podían vender sus productos en los territorios españoles y que en el jugoso mercado norteamericano entraban con la losa de los gravosos aranceles que los hacían poco competitivos.

Los lobbies de las industrias del tabaco y el azúcar se encargaban, por otra parte, de ejercer su propia influencia sobre el gobierno de Washington para alimentar las ansias coloniales propias del nacionalismo decimonónico y emular así a sus hermanos mayores europeos.

Desde 1886, hubo varias comisiones de representantes de la rica burguesía catalana, que pedían en Madrid que no cesaran los aranceles.

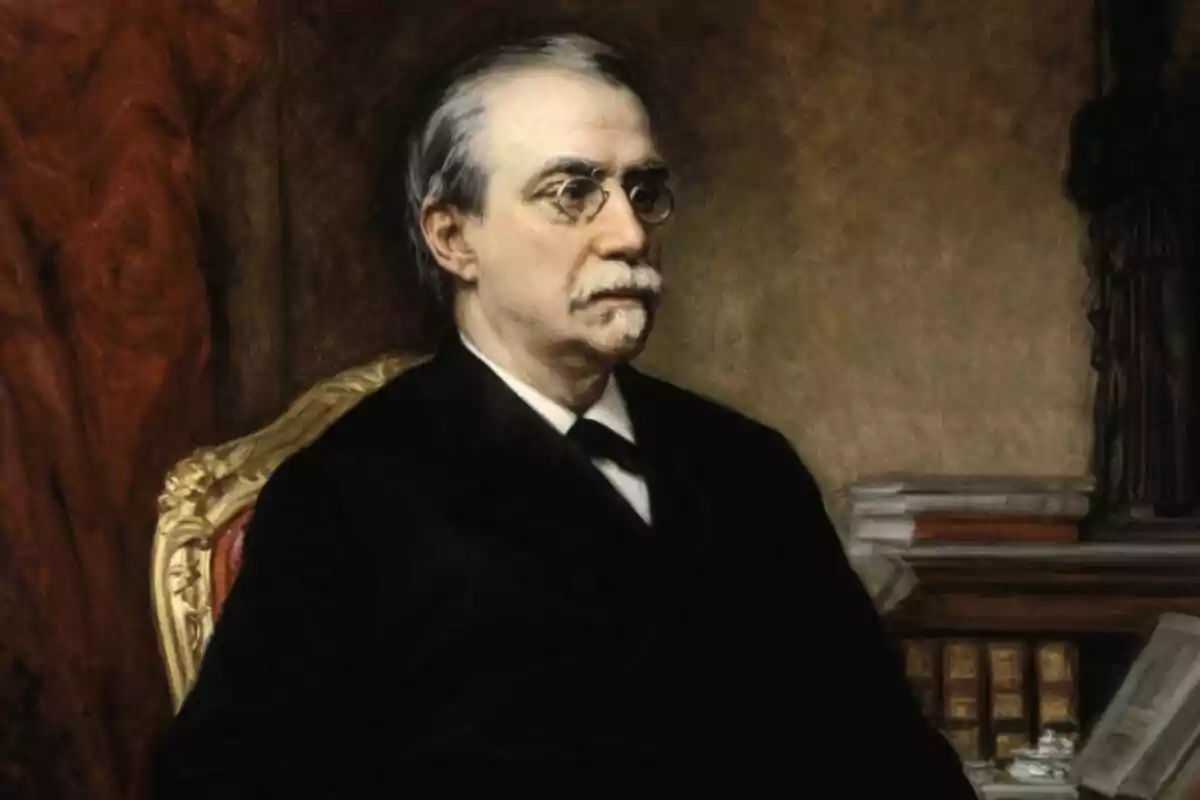

Antonio Cánovas del Castillo, probablemente el político dinástico más capaz de su época, lideraba el Consejo de Ministros en 1884, cuando se alcanzó el tratado bilateral de comercio con los Estados Unidos. Con él, se liberó parcialmente el comercio con las Antillas, se facilitaron las exportaciones cubanas, especialmente el tabaco y el azúcar, rebajando un tanto los aranceles; y se fortalecieron los vínculos económicos. Este tratado, que estuvo en vigor hasta 1891, tuvo como principal consecuencia que se incrementara la dependencia norteamericana en la isla. No obstante, se mantuvo la protección de ciertos productos españoles, sobre todo el textil.

En 1891, otro Gobierno de Cánovas del Castillo promulgó el 'Arancel de Aduanas para Ultramar', que se conoció como "Arancel Cánovas". Este anulaba las condiciones preferenciales del tratado y rompía formalmente los beneficios mutuos del acuerdo comercial.

Cánovas pensaba que la apertura al comercio con los Estados Unidos debilitaba la soberanía económica española, especialmente la de las islas antillanas. Los sectores económicos más fuertes de la España del final del XIX, es decir, el textil catalán o la siderurgia y banca vascas, presionaron al gobierno para que se cerrara el comercio ultramarino a la competencia extranjera y que se volviera a garantizar el mercado cautivo.

El acuerdo bilateral de 1884 había conseguido que las exportaciones de los comerciantes criollos en Cuba fueran cada vez mayores, generando una dependencia económica creciente hacia los Estados Unidos, y esto era visto como una amenaza.

España importaba poco desde los EE. UU., pero permitía muchas exportaciones cubanas desde allí, lo que desnivelaba la balanza comercial y solo beneficiaba a los norteamericanos y a las élites criollas, perjudicando a los comerciantes peninsulares.

El régimen de la Restauración precisaba del apoyo de las oligarquías económicas para seguir subsistiendo y sobrevivir ante la creciente amenaza anarquista y el crecimiento republicano. Ceder ante Estados Unidos en este asunto implicaba perder el apoyo interno.

No obstante, es interesante la visión de Andrés Sánchez Padilla que atribuye a Cánovas una estrategia forzada por múltiples presiones, tanto estructurales como internacionales. España era ya una potencia menor y la postura del presidente fue implementar el arancel para recuperar el control económico sobre Cuba y Puerto Rico. No obstante, el famoso arancel fue una maniobra híbrida que trató de contentar tanto a las presiones internas españolas como a las externas norteamericanas. Al mismo tiempo que se protegían los productos españoles se rebajaban los aranceles en productos específicos estadounidenses: petróleo, harina o maquinaria.

El "Arancel Cánovas" benefició a los industriales peninsulares, pero aumentó el malestar criollo, ya que el acuerdo consolidó la dependencia económica de los Estados Unidos sin que los productos cubanos incrementaran sus beneficios.

En 1894, el gobierno norteamericano rompió con el tratado bilateral.

Este fue el caldo de cultivo para la rebelión que comenzó en 1895 y que fue apoyada por la prensa estadounidense.

La detonación del Maine, cuya investigación desde el punto de vista técnico sugiere una detonación interior y no un ataque externo o una mina, supuso el casus belli perfecto para que los Estados Unidos entraran en una guerra que España perdería en tan solo unas semanas. Pero esa es otra historia digna de ser contada.

Más noticias: