El permiso marital en Europa y en países musulmanes

No debemos criticar las restricciones que viven hoy las mujeres en muchos países musulmanes desde la superioridad moral

El ser humano tiende a olvidar lo negativo y hacer normal lo que antes no lo era. Cuesta imaginar que, en la moderna Europa, banderiza de los derechos sociales y del estado del bienestar, millones de mujeres necesitaron hasta hace apenas unas décadas el permiso de su marido para abrir una cuenta bancaria, aceptar un empleo o incluso viajar. El término técnico es "autorización marital", y suena a reliquia de un derecho medieval. Pero la tozuda realidad es otra. Estas barbaridades se mantuvieron en países de la actual Unión Europea hasta los años 70 e incluso 80.

En las redes sociales es habitual leer el típico recurso, empleado con evidente carga política actual, de que el derecho marital era una cosa franquista, presentando esto como una aberración fruto del retraso secular y la alta influencia de la iglesia católica en la "reserva espiritual de Occidente". ¡Cómo si un régimen dictatorial no tuviera muchos más elementos criticables, sin necesidad de aislar un hecho que estaba en contexto! Lo cierto, es que España no estaba muy lejos del resto de los países europeos.

¿Cómo convivía el resto de Europa con la retórica de igualdad y democracia que ya proclamaba? Y más aún: ¿qué ocurre hoy, cuando esas limitaciones, abolidas en Occidente, siguen vivas en varios países musulmanes bajo la figura de la guardianía masculina?

Les invito a ponerse las zapatillas para circular por el itinerario de los datos e iniciar un recorrido histórico-comparativo que nos aleje del eslogan y nos lleve a las certezas: primero, la abolición del permiso marital en diez países europeos; después, una mirada al presente en diez países musulmanes. El contraste ilumina hasta qué punto la igualdad legal es un logro frágil, siempre reciente y, en muchos lugares, todavía pendiente.

Europa: Democracia sin emancipación

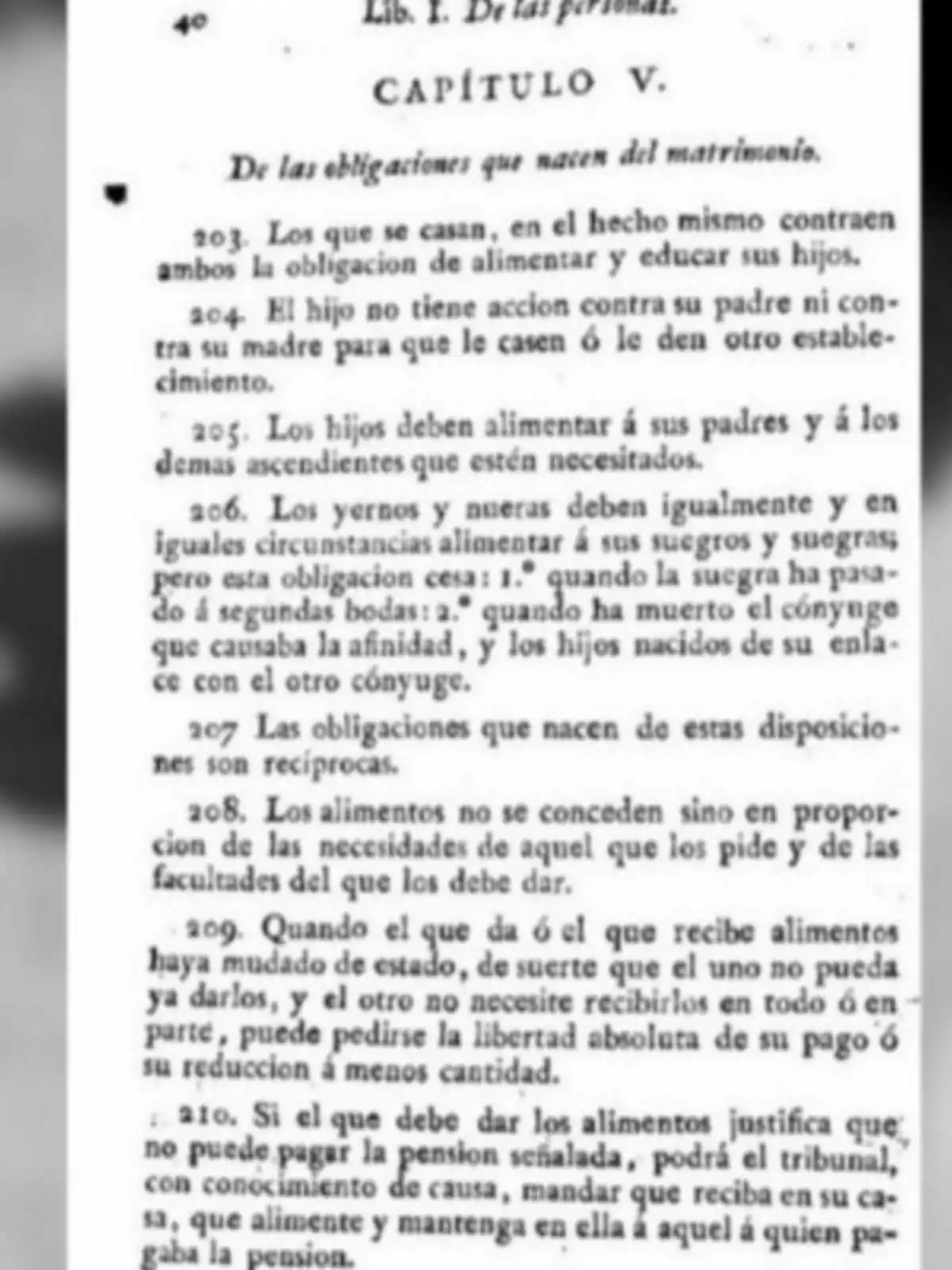

El origen de la autorización marital en Europa se remonta al Código Napoleónico de 1804, que convirtió a la mujer casada en "incapaz" de actuar jurídicamente sin la venia del marido. Esa disposición fue exportada, adaptada y normalizada en gran parte del continente, habida cuenta de que la Revolución Francesa se conformó como inspiración de la mayoría de las revoluciones liberales decimonónicas. La española no fue una excepción.

Al tiempo que, como gesto de igualdad, se permitía ingresar en las Academias Militares sin tener que justificar un origen aristocrático para vestir un uniforme de oficial, algo reservado hasta ese momento a quienes, al menos, tenían cierta hidalguía en su ascendencia; se relegaba a la mujer a la posición legal de un menor de edad. Cito los artículos porque estos serán la base de la situación de la mujer en Europa hasta la segunda mitad del siglo XX.

- Artículo 213: "El marido debe protección a su mujer, la mujer obediencia a su marido".

- Artículo 214: "La mujer está obligada a habitar con su marido, y a seguirlo a donde él juzgue conveniente residir: el marido está obligado a recibirla, y a suministrarle todo lo necesario para las necesidades de la vida, según sus facultades y estado".

- Artículo 217: "La mujer no puede comparecer en juicio sin la autorización de su marido, aunque sea comerciante público, o aunque tenga separación de bienes".

- Artículo 1421 y ss. (sobre administración de bienes): "El marido administra los bienes de la comunidad. Puede venderlos, enajenarlos, hipotecarlos, sin el consentimiento de su mujer".

- Artículo 213-226 (Título VI: Del matrimonio) en conjunto regulaban que la esposa casada tenía capacidad civil restringida, necesitaba autorización del marido para actos jurídicos importantes, incluyendo contratos, juicios, trabajo remunerado y disposición de bienes.

Durante más de un siglo y medio, el matrimonio no fue solo una institución afectiva o social, era también un mecanismo de subordinación legal. Una mujer casada podía ser doctora en medicina, profesora universitaria o artista, pero necesitaba un simple "sí" de su esposo para abrir una cuenta en el banco o firmar un contrato de trabajo. La puissance maritale del Código Napoleónico disfrutó de una longeva existencia.

La cronología de la abolición de estas normas es reveladora e indican que España no era una isla en medio del igualitario océano europeo:

1) Francia (1965): la Ley del 13 de julio devolvió a la mujer plena capacidad jurídica. Hasta entonces, la esposa no podía ni siquiera trabajar sin permiso.

2) España (1975): la Ley 14/1975 reformó el Código Civil y abolió la "licencia marital", que trataba a la mujer como menor de edad perpetua. La plena igualdad jurídica se garantizó por la Constitución de 1978.

3) Portugal (1976): En la Constitución de ese año se proclamó la igualdad plena entre hombres y mujeres. Aunque en 1966, en la reforma del Código Civil, se anuló la tutela marital, la mujer casada seguía sin disfrutar de la misma capacidad del hombre.

4) Italia (1975): A través de la reforma del derecho de familia de ese año, la Corte Constitucional invalidó la "potestad marital" del Código Civil de 1942, introduciendo la igualdad conyugal.

5) Alemania Occidental (1958): se inició en 1957 con la Ley de Igualdad de Derechos, y la tutela marital se abolió un año más tarde en la Reforma del Código Civil, aunque el cambio cultural tardó en llegar.

6) Países Bajos (1965): Hasta 1957, una mujer casada era jurídicamente incapaz. Pero fue en 1965, con los artículos 221 y 222 de la Ley del 13 de julio, cuando la mujer casada pudo administrar sus bienes sin consentimiento de su cónyuge y abrir una cuenta bancaria.

7) Bélgica (1975): La plena capacidad jurídica de la mujer casada en Bélgica se logró con la entrada en vigor de la ley del 1 de septiembre de ese año, cuando se eliminó la necesidad del permiso marital y se estableció que cada cónyuge tenía la misma capacidad civil que cuando estaban solteros.

8) Luxemburgo (1972): Mediante la Ley del 14 de junio, que modificó el Código Civil luxemburgués.

9) Irlanda (1973): no existía autorización marital como tal, pero sí una "marriage bar" que obligaba a las funcionarias a abandonar su empleo al casarse. Esta desapareció con la entrada de Irlanda en la Comunidad Económica Europea.

10) Grecia (1983): con la ley 1329/83 y la gran reforma del Derecho de Familia. Se sustituyó la autoridad del marido por la "igualdad de los cónyuges".

Lo que sorprende de este listado es lo reciente que resulta. Hablamos de normas derogadas hace apenas 40 o 50 años. Muchas de nuestras madres y abuelas vivieron en carne propia esa dependencia legal. La Europa que se enorgullecía de su democracia era, para las mujeres casadas, un lugar de libertades recortadas.

¿Por qué existió el permiso marital durante tanto tiempo? La justificación era doble. Por un lado, se presentaba como un mecanismo de "protección" a la mujer, supuestamente vulnerable y necesitada de guía. Por otro, servía como refuerzo del poder masculino dentro de la familia: el marido era el "jefe" del hogar, el único con capacidad de decisión.

En la práctica, la autorización marital fue una herramienta de control social. Permitió mantener a las mujeres al margen del mercado laboral formal, reforzar su dependencia económica y perpetuar un modelo de familia jerárquica.

Su abolición no se debió a un repentino despertar ético de los legisladores, sino a décadas de presión feminista y a los cambios sociales tras la Segunda Guerra Mundial.

Resulta incómodo recordar que, hasta 1975, una española no podía abrir una cuenta bancaria sin la firma de su marido. O que, en Irlanda, una mujer perdía su puesto de trabajo al casarse.

La paradoja es que Europa, que hoy suele levantar la voz para criticar las restricciones que pesan sobre las mujeres en otras regiones del mundo, convivió durante buena parte del siglo XX con sistemas legales que institucionalizaban la subordinación femenina.

Países musulmanes

Todos pensamos, antes de adentrarnos en la legislación de estas naciones, que el contraste debe ser inmenso, pero ¿Cuál es la diferencia real? Mientras Europa derogó el permiso marital en las décadas de 1960-80, muchos países islámicos aún mantienen, de forma parcial o total, un sistema análogo: la guardianía masculina (wilaya).

En este modelo, la mujer debe contar con la autorización de un varón (padre, hermano o esposo) para determinadas acciones, desde casarse hasta viajar o acceder a ciertos empleos.

Veamos diez ejemplos:

1) Arabia Saudí: en 2019 se flexibilizó la guardianía, permitiendo a las mujeres mayores de 21 años viajar sin permiso. Sin embargo, sigue vigente en el matrimonio y otros ámbitos: Las mujeres necesitan autorización de un wali (tutor masculino) para casarse. El tutor conserva el poder en disputas de custodia de hijos o en decisiones de divorcio. La reforma saudí de 2019, aun siendo un enorme paso que permite a las mujeres hacer trámites civiles básicos, no eliminó otras regulaciones.

2) Irán: el Código Civil exige el consentimiento del wali para que una mujer virgen pueda casarse. Si es viuda o divorciada ya no necesita ese permiso o tutela. Los maridos iraníes pueden impedir que sus esposas trabajen si se considera que el empleo es contrario a los intereses de la familia o a la dignidad de la mujer. El hombre puede divorciarse de forma unilateral. Si la mujer quiere hacerlo debe pasar una serie de estrictos requisitos.

3) Marruecos: con el Código de la Familia de 2004 se avanzó en igualdad, y se consiguió que la mujer pudiera contraer matrimonio sin necesidad de autorización del tutor. El artículo 41 establece derechos y deberes recíprocos, por lo que el marido dejó de ser "jefe del hogar". No obstante, la poligamia sigue pudiendo ejercerse, aunque solo en casos excepcionales y con autorización judicial, además del consentimiento de la primera esposa. La mujer, al contrario que en Irán y Arabia Saudí, puede iniciar un procedimiento de divorcio. En contraste, y a pesar de que la mujer adulta tiene plena capacidad jurídica, subsisten desigualdades en herencia, custodia y presión cultural que limitan en la práctica la autonomía femenina.

4) Egipto: A pesar de haber sido vanguardia en los países árabes durante los años 50, Egipto mantiene la figura del wali. La mujer no puede casarse sin su consentimiento, tiene derecho a trabajar, pero con restricciones en función de la moral pública o la "naturaleza del trabajo". Esto sirve de excusa para que los maridos puedan oponerse a determinados empleos si los considera contrarios a los "intereses de la familia". Desde el año 2000, las mujeres pueden viajar solas al extranjero, pero el marido conserva el derecho al divorcio unilateral y la patria potestad de los hijos.

5) Pakistán: En esta parte de la antigua India británica, la sharía islámica de la escuela suní hanafí, hace que la figura del wali siga vigente, con todas las prerrogativas que hemos comentado en párrafos anteriores. El hombre conserva la potestad del divorcio unilateral y la patria potestad de los hijos.

6) Sudán: tiene un estatuto basado en la sharía malikí y hanafí, por lo que la figura del wali continúa existiendo. Además, el marido puede vetar el empleo de su esposa, si considera que contradice los intereses de la familia. El repudio unilateral, como en el caso de muchos países musulmanes, continúa existiendo.

7) Emiratos Árabes Unidos: Aunque su ley procede de 2005, continúa inspirada en la Sharía, exigiendo que toda mujer cuente con un wali, con todas las restricciones habituales que esto comprende. Incluido divorcio unilateral, restricciones laborales y la patria potestad de los hijos.

8) Afganistán: El país que tan bien conocen gran parte de los militares españoles ha regresado a la sharía talibán. A pesar de que los occidentales apoyaron una transición democrática durante los años de la guerra y hasta la entrada de los talibanes en Kabul, lo cierto es que el burka siguió siendo la prenda habitual del 95% de las afganas. Hoy día existe la figura del wali y las mujeres tienen prohibido trabajar en casi todos los sectores. Las que pueden hacerlo precisan de la autorización de su tutor masculino. Una mujer no puede viajar sola más de 72 kilómetros sin su tutor, y salir de casa sin un varón que la acompañe, se hace con mucha prudencia. La custodia de los hijos pertenece siempre al padre, que tiene el derecho al repudio. El matrimonio forzado o el intercambio de mujeres en conflictos tribales, que fueron abolidos en 2009, han vuelto a tener cobertura legal.

9) Túnez: es el caso excepcional: desde 1956 se abolió la poligamia y se estableció igualdad en matrimonio, siendo pionero en el mundo musulmán.

10) Jordania: Las mujeres precisan de la autorización firmada del wali para poder casarse, ya que la legislación de familia está inspirada en la sharía hanafí. Hoy en día, una jordana no precisa autorización para trabajar, pero si el marido considera que su empleo afecta a la dignidad de la familia puede demandar a su esposa. Se conserva el repudio unilateral sin necesidad de causa y la tutela legal de los hijos sigue siendo del padre.

La comparación planteada revela un desfase temporal evidente. Europa tardó en abolir el permiso marital, pero lo hizo hace medio siglo. En gran parte del mundo musulmán, las limitaciones continúan hoy, en el siglo XXI.

Sin embargo, conviene no caer en simplificaciones. En ambos contextos, la resistencia patriarcal, motivada por costumbres seculares, fue y es poderosa. Las mujeres europeas lucharon durante décadas para arrancar esas reformas, del mismo modo que hoy las mujeres árabes y musulmanas se organizan y protestan para cuestionar la guardianía masculina.

Hay, además, matices dentro del propio mundo musulmán: Túnez o Marruecos avanzaron en reformas importantes, mientras que Arabia Saudí o Afganistán se mantienen entre los sistemas más restrictivos.

Lo que une a estas dos historias es una lección fundamental: la igualdad jurídica nunca es automática. Siempre debe ser conquistada, defendida y reconquistada.

En Europa, la abolición del permiso marital no fue el final del camino. Se plantearon otras brechas: la brecha salarial, la violencia de género, la baja representación política de las mujeres, etc.

En el mundo musulmán, la lucha actual de las mujeres contra la guardianía masculina recuerda a la de nuestras abuelas europeas en los años sesenta. Se enfrentan a una misma lógica: la idea de que una mujer adulta necesita ser tutelada como si fuera menor de edad.

Por eso, criticar las restricciones que viven hoy las mujeres en Riad, Teherán o Kabul es necesario, pero no debe hacerse desde la superioridad moral. Europa no fue muy diferente hasta hace poco. La historia, casi siempre, nos obliga a la humildad y suele ser bozal de la arrogancia.

Si algo enseña esta comparación es que los derechos de las mujeres no son una línea ascendente inevitable. Son conquistas frágiles, que requieren lucha constante. Y esa lucha, que en Europa conocemos por experiencia cercana, sigue siendo urgente hoy en gran parte del mundo musulmán. A pesar de los avances legislativos, exigidos con la presión internacional, la realidad sigue estando apoyada en la costumbre y la resistencia a los cambios de dinámicas seculares muy difíciles de erradicar.

Más noticias: