Miguel de Unamuno, de todos y de ninguno

Entre “hunos” y “hotros”, Unamuno vio lo mismo: odio, delación y muerte, y una España deshecha por dentro

En los últimos días de 1936, Miguel de Unamuno yacía encerrado en su casa de la calle Bordadores de Salamanca, convertido en un «español desterrado en España», vigilado por una policía que él sospechaba encargada de mantenerle como rehén. Aquel hombre, que había sido el rector vitalicio y la conciencia de una nación, moría en la más absoluta soledad ideológica, repudiado por «los hunos» y «los hotros».

Su figura, titánica y paradójica, se ha convertido con el tiempo en un campo de batalla donde el imaginario histórico, la propaganda y la literatura han tejido una red de mitos que oscurecen al hombre de carne y hueso. Hoy, desde la izquierda y la derecha, se intenta reivindicar a un Unamuno que, en realidad, nunca quiso ser de nadie más que de sí mismo y de una verdad que le dolía como una enfermedad física.

Unamuno y la República

Para comprender al Unamuno del 36, hay que entender primero su desencanto con el régimen que ayudó a traer. El 14 de abril de 1931, Unamuno fue una figura clave, proclamando la República desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca. Aquellas imágenes del viejo profesor, cogido del brazo por la bicefalia socialista representada por Prieto y Largo Caballero, pronto se desdibujaron por la intensidad de su individualismo visceral y su aversión a los dogmas de partido. Dejó muy pronto la política activa, porque suele ser un espacio donde los egos solo pueden ser recogidos por los líderes, y el resto debe guardarse el suyo en pro de un sometimiento que no altere las dinámicas de la “causa”. Ya en 1931 advertía: «No quiero programas. No soy hombre de programas, sino de metagramas».

Su enfrentamiento con Manuel Azaña no fue solo personal, sino ideológico. Unamuno veía en la Ley de Defensa de la República y en la gestión de las autonomías una amenaza a la unidad liberal de España y una burocratización del Estado. Para 1932, su sentencia era lapidaria: «No daré ni un viva a la República, aun deseando que viva». Este desencuentro se profundizó con la rebelión de 1934, que Unamuno vivió como el preludio de una guerra civil, escribiendo entonces: «Estamos en plena guerra civil. O revolución, que es igual».

Unamuno temía, por encima de todo, la tiranía de las masas y la pérdida de la libertad individual. En 1936, veía a la juventud española «degenerada» y «mentecata», arrastrada por el «fajismo» o el comunismo, convirtiéndose en un rebaño incapaz de pensamiento crítico. Su miedo era que el liberalismo del siglo XIX, que él encarnaba, sucumbiera ante los totalitarismos del siglo XX.

El Unamuno de los sublevados

Cuando el 19 de julio de 1936 estalla la sublevación, Unamuno se encuentra en Salamanca, una ciudad que cae inmediatamente bajo control militar. En un acto que muchos consideraron una traición incomprensible, el viejo rector se adhirió inicialmente al bando rebelde. ¿Por qué? Las fuentes sugieren que Unamuno interpretó el golpe no como el fin de la democracia, sino como un «levantamiento plebiscitario» o un pronunciamiento liberal decimonónico destinado a rectificar los desórdenes de la República. No era el único que pensaba de ese modo, entre los propios militares que se alzaron había abundantes espadas que ya se habían desenvainado para traer a la República y que ahora lo hacían para restaurar el orden. Esa idea, con la barbarie de los asesinatos del primer semestre de la guerra, se fue radicalizando y los extremos lo dominaron todo, no dejando lugar para quienes aún abogaban por la moderación.

Unamuno creyó ver en los militares una fuerza capaz de imponer el orden frente a la anarquía que él detestaba. Aceptó ser concejal del nuevo ayuntamiento rebelde y, tras ser destituido de su rectorado por el gobierno de Azaña en agosto, fue restituido por el gobierno de Burgos, convirtiéndose, quizás sin saberlo del todo, en un instrumento de propaganda para los sublevados. Incluso llegó a donar 5.000 pesetas a la causa nacional, una suma enorme para su precaria economía, aunque es probable que fuera fruto de la presión social y la detracción de haberes impuesta a los funcionarios.

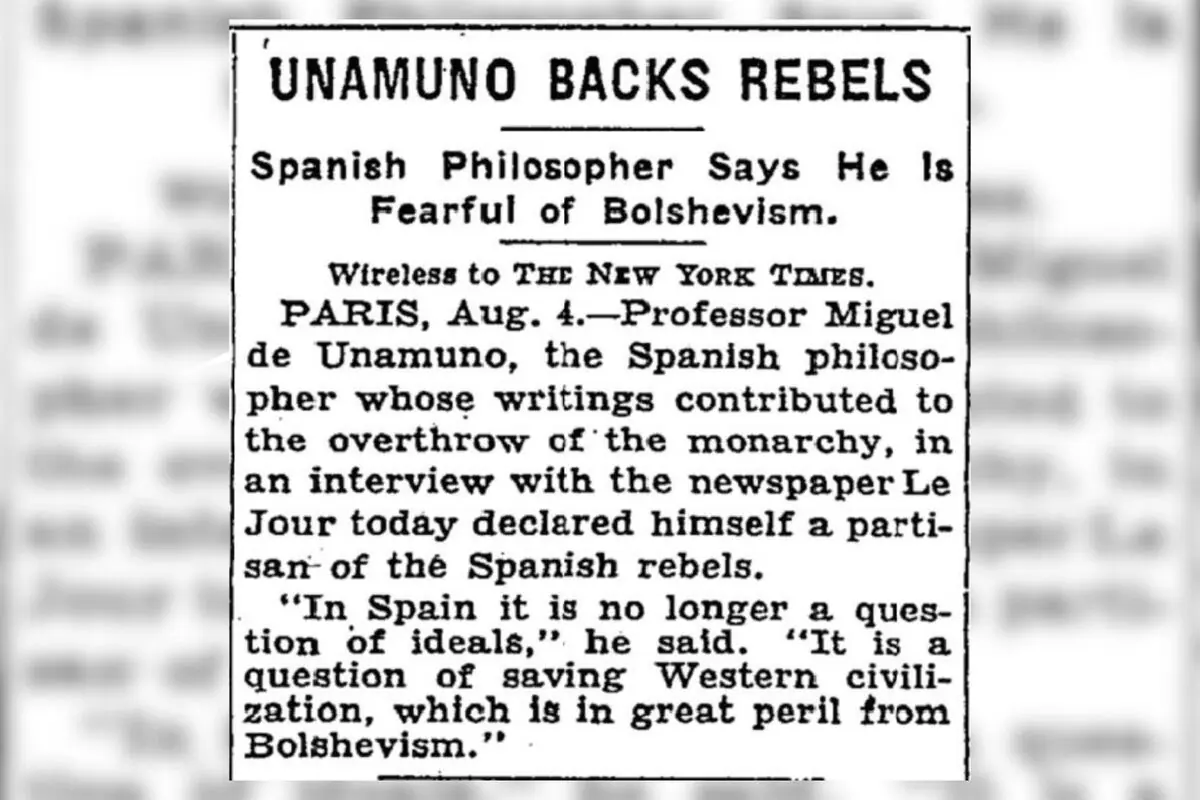

La propaganda franquista explotó su figura sin piedad. Se difundieron entrevistas con corresponsales extranjeros (como la de Le Petit Parisien o la de Knickerbocker) donde se le atribuían frases sobre la lucha entre «civilización y barbarie». Aunque algunas declaraciones eran auténticas, muchas fueron convenientemente moldeadas o sacadas de contexto para presentar al intelectual más famoso del país como un ferviente partidario de la nueva España que emergía, algo que Unamuno nunca fue. Mientras tanto, en la zona republicana, se le caricaturizaba y se le daba por muerto moralmente; un diario comunista titulaba: «Unamuno al servicio del fascismo». Alberti no tardó en publicar en la revista El Mono Azul el nombre del profesor, que fue protagonista de una de sus temidas columnas tituladas “A Paseo”.

La realidad de la guerra no tardó en golpear la conciencia de Unamuno. Salamanca se había convertido en una cárcel a cielo abierto donde reinaba el terror. Sus amigos y conocidos comenzaron a desaparecer. El asesinato de Casto Prieto Carrasco, alcalde republicano y amigo íntimo, y de José Andrés y Manso, fue el primer gran golpe. Luego vendrían las detenciones de Atilano Coco, el pastor protestante, y de su alumno predilecto, Salvador Vila, rector de la Universidad de Granada.

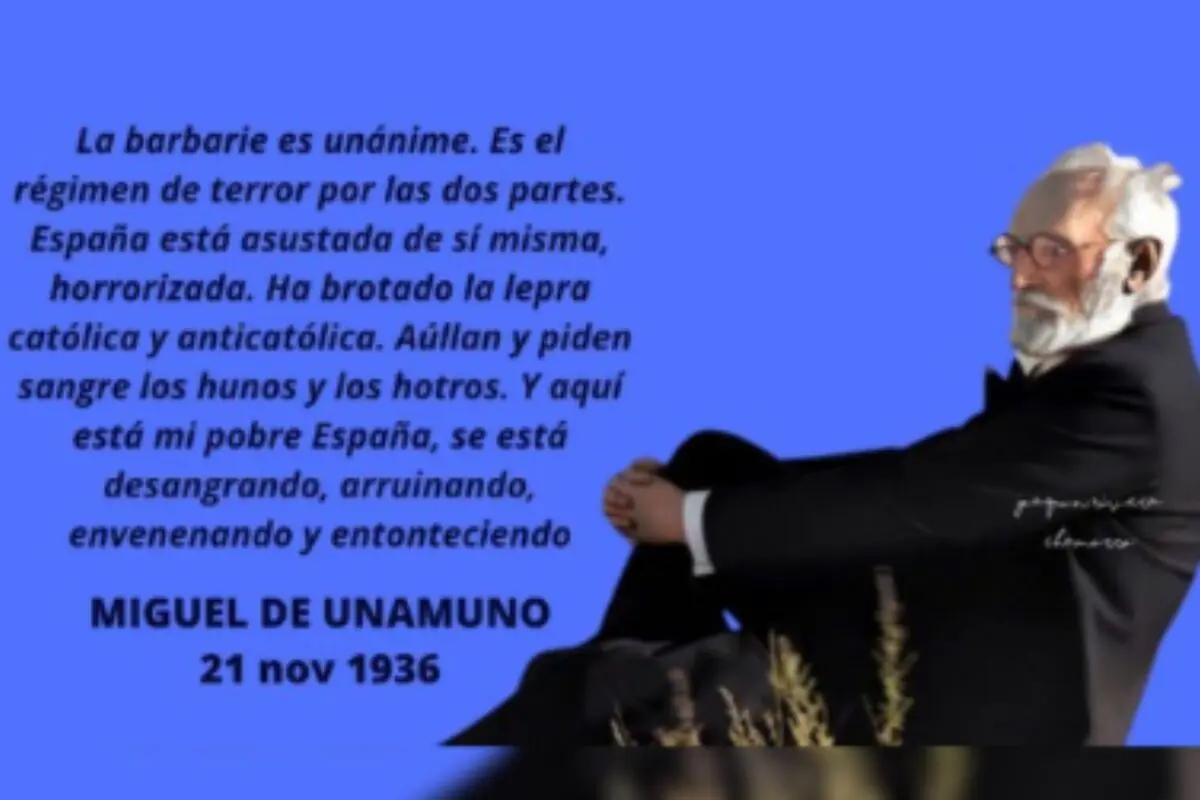

Encerrado en su soledad, Unamuno comenzó a escribir El resentimiento trágico de la vida, unas notas desgarradoras donde vertía su angustia. Allí acuñó los términos «hunos» y «hotros» para referirse a los bandos enfrentados, concluyendo que ambos estaban descuartizando a España. Se dio cuenta de que la «civilización» que decían defender los militares no era tal, sino una «militarización africana pagano-imperialista». El odio y la envidia, motores de la historia española según él, se habían apoderado de todo. «En casi todos se enciende el odio, en casi nadie la compasión. Da asco ser hombre», escribió.

Su labor como rector en esos meses fue un calvario burocrático y moral. Se vio obligado a tramitar expedientes de depuración de maestros, una tarea inquisitorial que repugnaba a su espíritu liberal. Aunque intentó interceder por algunos detenidos, como Atilano Coco, sus gestiones fueron en su mayoría inútiles ante la maquinaria de muerte que se cernía sobre Salamanca, aunque la ciudad leonesa no era la única que vivía noches de terror y de llamadas a puertas, un paralelismo macabro se cernía también sobre las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos o Valencia. Los ejecutores rezaban el Rosario, a Marx o a Bakunin, pero el dedo que apretaba el gatillo contra los que no podían defenderse era el mismo, era el dedo de un asesino.

Aquel 12 de octubre: ¿Qué pasó realmente?

El episodio más célebre y mitificado de la vida de Unamuno es, sin duda, el acto del 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. La historia ha transformado este evento en un duelo de titanes entre la Inteligencia (Unamuno) y la Muerte (Millán Astray). Sin embargo, las fuentes documentales permiten matizar la leyenda construida posteriormente, principalmente por Luis Gabriel Portillo y Hugh Thomas.

Aquel Día de la Raza, (que así se llamaba durante la Restauración y la República y se celebraba también en muchos países hispanoamericanos) Unamuno presidía el acto en representación de Franco. Los oradores, especialmente el catedrático Francisco Maldonado, lanzaron ataques furibundos contra la «anti-España», señalando explícitamente a independentistas vascos y catalanes como cánceres de la nación. Unamuno, vasco de nacimiento, garabateó notas en el reverso de una carta: «Vencer y convencer», «Odio y compasión», «Catalanes y vascos», «Rizal».

Cuando tomó la palabra, improvisando, no fue para lanzar un discurso perfectamente estructurado como a veces se presenta en el cine, sino para desahogar su conciencia. Es muy probable que dijera la famosa frase: «Venceréis, pero no convenceréis», pues él mismo lo confirmó días más tarde en una carta y en un manifiesto. Defendió que vencer requiere fuerza, pero convencer requiere razón. Criticó el odio y la falta de compasión, e invocó a José Rizal, el héroe filipino fusilado por España, como ejemplo de la brutalidad imperialista, lo que fue una provocación directa a los militares presentes.

La reacción de Millán Astray fue violenta. ¿Gritó «¡Muera la inteligencia!»? No hay una grabación que lo confirme, pero el propio Unamuno anotó en sus papeles: «Muera la intelectualidad y viva la muerte». Lo que es seguro es que hubo un tumulto, gritos de legionarios y falangistas, y que el acto terminó en una tensión insoportable. Las fotos de la salida, sin embargo, muestran una escena ambigua: Unamuno no sale huyendo, sino rodeado de gente, y en una imagen incluso parece despedirse de Millán Astray. Esto no niega el enfrentamiento, pero sugiere que la ruptura pública y total se consumó más en los días posteriores, con su destitución y aislamiento, que en un solo instante cinematográfico. Es muy probable que Millán, gritara ¡Viva la muerte!, lema legionario que él mismo acuñó unos años antes, pero es muy poco probable que lo acompañara con un ¡Muera la inteligencia! Millán no era, precisamente, un militar poco formado. Había sido oficial de Estado Mayor, aunque renunció a ello para poder ir destinado al frente, y su nivel académico era muy superior a la media. Hablaba varios idiomas y tenía una sólida experiencia internacional. Todo parece indicar, ya que la única fuente que certifica la frase completa fue un artículo de Luis Gabriel Portillo, que el 12 de octubre estaba en Madrid, y que escribió esta historia en un medio londinense en 1941.

Tras el 12 de octubre, Unamuno fue destituido de su cargo de rector y expulsado del Casino de Salamanca. Quedó recluido en su casa, sumido en una depresión profunda, releyendo tragedias de Shakespeare y sintiendo cómo España se suicidaba. «Me insultan los rojos... Me destituye Madrid; me restituye Burgos. Y luego me destituyen mis compañeros», escribió con amargura.

Su muerte, el 31 de diciembre de 1936, el último día del peor año de la historia de España, marcó el inicio de la apropiación política de su figura. Falange Española, a pesar de que Unamuno había despreciado sus métodos y su retórica («inmunda falangería», llegó a llamarla en privado), se apoderó de su entierro. Fue llevado a hombros por falangistas, quienes levantaron el brazo ante su tumba al grito de «¡Presente!». Fue el último acto de violencia contra su voluntad: enterrar como a uno de los suyos a quien había muerto abominando de una causa y de la otra.

Hay estudios recientes que cuestionan si alguien le ayudó a morir, pero no es objeto de este artículo y hasta que no estén perfectamente presentados y admitidos no creo que deban ser tenidos en cuenta.

Ernesto Giménez Caballero escribió en la prensa al día siguiente, tratando de integrar a Unamuno en el espíritu de la «nueva España», mientras que, desde el exilio republicano, intelectuales como Antonio Machado reivindicaban que Unamuno había muerto «en guerra» contra los traidores de España.

Unamuno: De todos y de ninguno

Hoy, casi un siglo después, la figura de Unamuno sigue siendo objeto de deseo y disputa. La izquierda busca en su discurso del 12 de octubre al icono antifascista, al defensor de la razón frente a la barbarie. La derecha conservadora intenta rescatar su patriotismo, su fe religiosa y su crítica feroz a los nacionalismos y al gobierno del Frente Popular para justificar sus propias posturas.

Pero Unamuno se resiste a ser etiquetado. Fue el hombre que gritó «¡Abajo el Rey!» y luego aborreció la República de los políticos; el que apoyó el alzamiento militar para luego denunciar su «estúpido régimen de terror». Fue un hombre de contradicciones, sí, pero de una coherencia interna feroz: la de la libertad de conciencia, la de pensar por sí mismo, la de la tozudez del que no se conforma, la del incómodo que no se alinea con seguimientos mesiánicos a mediocridades.

Como él mismo dejó escrito para su epitafio, solo buscaba dormir en el «misterioso hogar» del Padre Eterno tras el «duro bregar». Su tragedia, que es también la de España, fue la imposibilidad de encontrar una «paz en la guerra» verdadera. Unamuno no es de los hunos ni de los hotros. Unamuno es, y siempre será, de quien se atreva a pensar con libertad, aunque eso signifique quedarse, al final, completamente solo.

Más noticias: