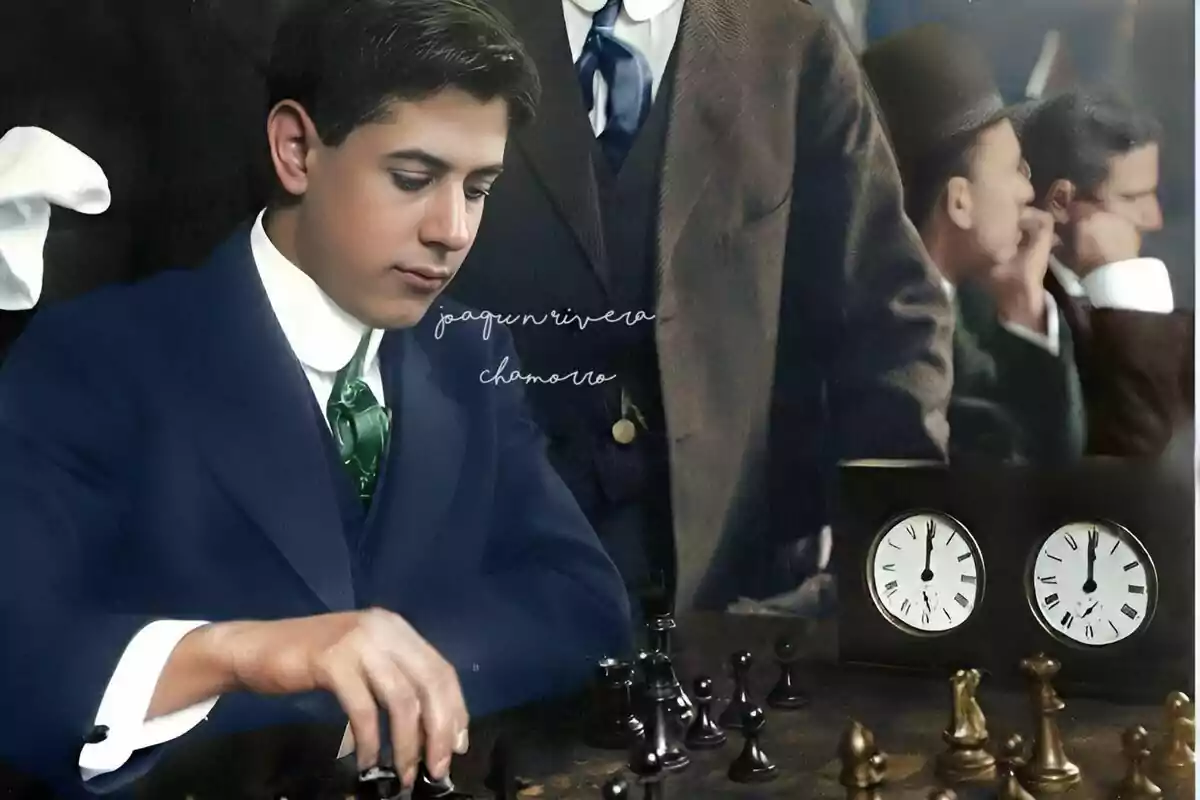

José Raúl Capablanca, el Mozart del Ajedrez

Aunque su carrera fue relativamente corta comparada con la de otros campeones, Capablanca dejó un legado inmenso

Fui un ajedrecista infantil, gracias a un profesor de E.G.B. que amaba ese deporte y que nos consiguió enganchar a su apasionada afición. Gracias a él, conocí las hazañas de los grandes genios del ajedrez, nombres como Bobby Fischer, Anatoli Kárpov o Garri Kaspárov nos resultaban perfectamente identificables. Sin embargo, incluso entre ellos, había una figura cuya aura brillaba con una tonalidad especial: José Raúl Capablanca y Graupera, el prodigio cubano que, durante décadas, fue considerado “el más perfecto jugador de todos los tiempos”. Su vida fue breve, intensa, brillante, atravesada por la historia convulsa de la Cuba española, estadounidense y republicana, y marcada por un talento tan natural que sus contemporáneos lo compararon con Amadeus Mozart.

Su carrera dejó un legado ajedrecístico imperecedero, pero también transformó la concepción del juego, inspiró a generaciones posteriores de ajedrecistas y fue reconocido como el genio intuitivo capaz de ver el tablero con una claridad imposible para el resto de los mortales.

José Raúl Capablanca nació el 19 de noviembre de 1888 en La Habana, entonces provincia española de ultramar. Su familia encarnaba la mezcla típica de la sociedad cubana del siglo XIX: su padre, José María Capablanca, era un capitán de Caballería del Ejército español, ayudante de campo del general Loño; su madre, María Graupera, era una cubana de ascendencia catalana. Esa combinación de tradición militar española, cultura criolla y raíces catalanas marcó la identidad familiar y el entorno en que el pequeño José Raúl creció.

En 1888 la Guerra de Independencia aún no había estallado, pero la tensión nacionalista ya flotaba en el ambiente. Cuando Capablanca tenía siete años, en 1895, el conflicto emergió con toda su crudeza, seguido por la intervención estadounidense y la guerra hispano-norteamericana de 1898. La familia Capablanca presenció la transformación de la isla desde provincia española hasta protectorado norteamericano y, finalmente, república independiente en 1902.

Ese entorno convulso no impidió, sin embargo, que en el hogar se viviera un ambiente culto, disciplinado y exigente, típico de los oficiales españoles. Porque sí, a finales del siglo XIX, la mayor parte de la oficialidad exhibía un nivel cultural que se refleja en la enorme cantidad de libros y artículos que publicaron en ese periodo. En ese ambiente, el niño Capablanca entró en contacto con el ajedrez, el juego que definiría su vida.

Según la anécdota más repetida, contrastada en testimonios del propio maestro, Capablanca aprendió a jugar simplemente observando a su padre. Con cuatro años ya corregía movimientos mal ejecutados, con la naturalidad de quien señala algo evidente, aunque para cualquier otro niño fuera incomprensible.

Su padre, sorprendido, empezó a jugar con él para comprobar si aquello era simple imitación o si había algo más profundo. La conclusión fue inmediata: el niño no solo comprendía el juego, sino que poseía una intuición estratégica difícil de explicar. Desde entonces, el ajedrez se convirtió en su actividad predilecta.

En su adolescencia el talento emergió de forma definitiva. En 1901, a dos días de cumplir los 13 años, ganó el Campeonato de Cuba derrotando al campeón vigente, el madrileño Juan Corzo, que tenía 28. Demostró una madurez posicional impropia para alguien tan joven. La prensa local lo describía como un “fenómeno natural”, y muy pronto sería invitado a clubes y exhibiciones donde deslumbraría a veteranos y aficionados.

Para entender la magnitud del genio de Capablanca es necesario explicar su estilo. Mientras que otros grandes maestros se caracterizan por la agresividad, la imaginación táctica o la profundidad teórica, Capablanca destacó por una virtud en apariencia simple pero casi inalcanzable: la claridad absoluta.

Sus partidas parecen fáciles cuando se analizan años después, sin embargo, solo él las hacía sencillas. Realizaba las jugadas más naturales, elegantes y limpias, sin adornos ni riesgos innecesarios. Su técnica en los finales se estudia como modelo canónico. Fue capaz de transformar pequeñas ventajas en victorias sin esfuerzo aparente, neutralizar ataques rivales antes de que comenzaran y mantener el control del tablero en todas las fases de la partida.

Los comentaristas afirmaban que su visión del ajedrez era tan intuitiva que parecía ver la posición correcta antes incluso de calcularla. No era improvisación: era instinto puro, una inteligencia específica, innata, surgida desde muy temprana edad.

Richard Réti, otro gran maestro, lo definió sin ocultar su profunda admiración por él: “Si Lasker es el científico y Alekhine el artista, Capablanca es la máquina perfecta”.

A comienzos del siglo XX Cuba recién nacida como república buscaba estabilidad. La familia, que decidió permanecer en la isla a pesar de la derrota española en la guerra, envió a José Raúl a estudiar a Estados Unidos. Allí, lejos del ambiente hogareño, empezó a frecuentar los clubes de Nueva York, ciudad que pronto se convertiría en una segunda casa.

En 1906 ingresó en la Universidad de Columbia, aunque nunca llegó a terminar los estudios. El ajedrez ya dominaba su vida. Fue invitado a representar al prestigioso Manhattan Chess Club, y rápidamente empezó a ganar reputación por su juego aparentemente imbatible. Sus exhibiciones de simultáneas, incluso a ciegas, se convirtieron en eventos multitudinarios.

Capablanca podía jugar decenas de partidas sin ver los tableros, recitando las jugadas de memoria, y aun así obtener más del 90% de victorias. Era una hazaña cognitiva extraordinaria, que reforzó su leyenda como “el Mozart del Ajedrez”.

En 1911 llegó el momento decisivo: el Torneo de San Sebastián, en España, considerado el más prestigioso del mundo en ese momento. La élite ajedrecística era extremadamente cerrada y recelosa, y muchos maestros, entre ellos Nimzowitsch, consideraban que Capablanca, joven y sin títulos formales, no merecía estar allí.

Lo que ocurrió cambió para siempre la historia del ajedrez. En un torneo repleto de leyendas, Capablanca derrotó a todos los grandes maestros que se cruzaron en su camino. Su victoria ante Akiba Rubinstein fue memorable. Su triunfo general fue rotundo, elegantísimo, digno de un veterano, no de un aspirante.

En ese momento, con 22 años, el mundo del ajedrez comprendió que Capablanca era más que un talento: era un candidato natural al título mundial.

El campeón del mundo era entonces el alemán Emanuel Lasker, quien llevaba más de 20 años defendiendo el título con éxito. Aunque respetaba profundamente a Capablanca, era consciente del peligro que suponía enfrentarse a alguien con semejante combinación de intuición, técnica y juventud.

Tras negociaciones largas y tensas, el encuentro se celebró finalmente en 1921, en La Habana. Aquello fue casi un acontecimiento nacional. La joven república cubana recibió a los maestros como celebridades, y el público abarrotaba las salas del torneo.

La superioridad de Capablanca fue aplastante. Ganó 4 partidas, No perdió ninguna, y el resto fueron tablas, lo que le otorgó el campeonato del mundo sin oposición real.

A los 32 años, se convirtió en el tercer campeón mundial de ajedrez, y el primero procedente del hemisferio occidental. Para muchos, fue la coronación lógica del jugador más perfecto que había dado el juego.

Capablanca dominó el mundo del ajedrez durante la década de 1920. Su estilo sobrio y su impresionante regularidad lo convertían en un rival temible. Entre 1916 y 1924 mantuvo una racha extraordinaria: no perdió una sola partida oficial.

Su autoridad técnica era tal que llegó a perder la modestia, afirmando: “En igualdad de condiciones, nadie puede ganarme”. Y, durante años, los resultados le dieron toda la razón.

En 1927, sin embargo, surgió un desafío que marcaría un antes y un después. El ruso emigrado Alexander Alekhine, brillante, creativo y profundamente analítico, obtuvo el derecho a disputar el título. Lo que siguió fue uno de los duelos más famosos de la historia del ajedrez.

El Campeonato del Mundo de 1927, celebrado en Buenos Aires, fue una batalla psicológica y ajedrecística del máximo nivel. Capablanca llegaba como claro favorito. Alekhine, sin embargo, había trabajado con una disciplina férrea, estudiando meticulosamente cada aspecto del juego del cubano.

El duelo fue largo, agotador: 34 partidas. Capablanca empezó dominando, pero poco a poco Alekhine fue imponiendo su preparación estratégica y su energía mental. Cuando el ruso se adelantó en el marcador, el campeón cubano intentó forzar posiciones más complejas, terreno que favorecía a su oponente.

El 29 de noviembre de 1927, Alekhine ganó la última partida y Capablanca perdió el título. La derrota fue dura, tanto en lo personal como en lo profesional. Muchos en la comunidad ajedrecística consideraron que Capablanca no se preparó con la rigurosidad necesaria, confiado en su talento natural. El cubano intentó organizar una revancha, pero Alekhine, tal vez por temor, tal vez por estrategia, la evitó durante toda su vida.

Así, el mejor jugador del mundo fue destronado… sin poder volver a luchar por el campeonato mundial.

Tras perder la corona, Capablanca dedicó parte de su energía a la diplomacia. Fue designado agregado cultural de la delegación cubana en Estados Unidos, lo que le otorgó estabilidad económica y presencia internacional.

Siguió participando en torneos, siempre en la élite, aunque su motivación fluctuaba. Sus partidas continuaban siendo modelos de técnica y elegancia. Su desempeño en Nueva York (1927), Moscú (1935) o Nottingham (1936) confirmaba que seguía siendo uno de los mejores del mundo, incluso cuando ya no tenía la fuerza competitiva de su juventud ni la motivación de ser campeón del mundo.

El joven Fischer, décadas después, estudiaba obsesivamente sus finales. Botvinnik consideraba sus partidas “un manual indispensable”. Kárpov imitó su prevención del riesgo. Kaspárov alabó su intuición posicional.

Todos reconocían al mismo maestro. Capablanca seguía siendo la referencia.

El 8 de marzo de 1942, mientras participaba en una partida informal en el Manhattan Chess Club, Capablanca sufrió un derrame cerebral. Murió horas después, con solo 54 años, en el Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Alekhine, su rival eterno, escribió: “He perdido a un amigo querido y el mundo ha perdido quizás al jugador más grande de todos los tiempos.”

Fue enterrado en La Habana con honores de Estado. Su tumba lleva una lápida que resume el sentimiento colectivo de la comunidad ajedrecística: “El más grande de todos los maestros.”

Aunque su carrera fue relativamente corta comparada con la de otros campeones, Capablanca dejó un legado inmenso. Tenía un estilo irrepetible, ya que no necesitaba complicaciones. Su simplicidad aparente era resultado de una comprensión inhumana del ajedrez. Era el jugador más “natural” que el juego haya tenido. Su técnica en las finales son material de estudio obligatorio para cualquier jugador avanzado. La precisión matemática con la que jugaba estas posiciones aún no ha sido superada. Su impacto internacional aun perdura. Capablanca fue un símbolo del talento hispanoamericano, un embajador cultural y un representante de Cuba ante el mundo.

Gozaba de una personalidad carismática. Los que le conocieron los describían como un hombre elegante, directo, con humor afilado, con fama de seductor, era tan brillante socialmente como sobre el tablero.

Sus exhibiciones simultáneas, incluso a ciegas, eran espectáculos insólitos. Imaginemos: treinta tableros, jugadores experimentados, Capablanca sentado de espaldas, citando jugada por jugada sin equivocarse, todo de memoria, sin poder ver un solo tablero. Y aun así… ganaba casi todas.

Esa habilidad no era cuestión de memoria, sino de visión tridimensional del espacio del tablero, algo que muy pocos han poseído.

Aunque su carrera transcurrió principalmente en Estados Unidos y Europa, Capablanca siempre mantuvo una conexión profunda con Cuba. Fue símbolo nacional en un país joven y orgulloso de exportar un genio universal.

Curiosamente, su origen en la Cuba española también lo vincula a la historia peninsular. Nació bajo soberanía española, hijo de un oficial español y de una cubana de familia catalana. Su infancia discurrió bajo la una bandera, y su primera nacionalidad fue la española, un detalle poco recordado incluso entre historiadores del ajedrez.

Hoy, en el aniversario de su nacimiento, hace 137 años, José Raúl Capablanca sigue siendo una figura fundamental del ajedrez mundial. Su vida condensa la historia de una isla que transitó de provincia española a república independiente. Su ascenso coincidió con el surgimiento de las grandes competiciones internacionales y el interés del público general por el ajedrez moderno.

Murió joven, pero dejó un legado inmortal: el ejemplo de que, a veces, la excelencia no se entrena, sino que simplemente es innata incluso en niños de corta edad. Mozart y Capablanca son claros ejemplo de ello.

Más noticias: