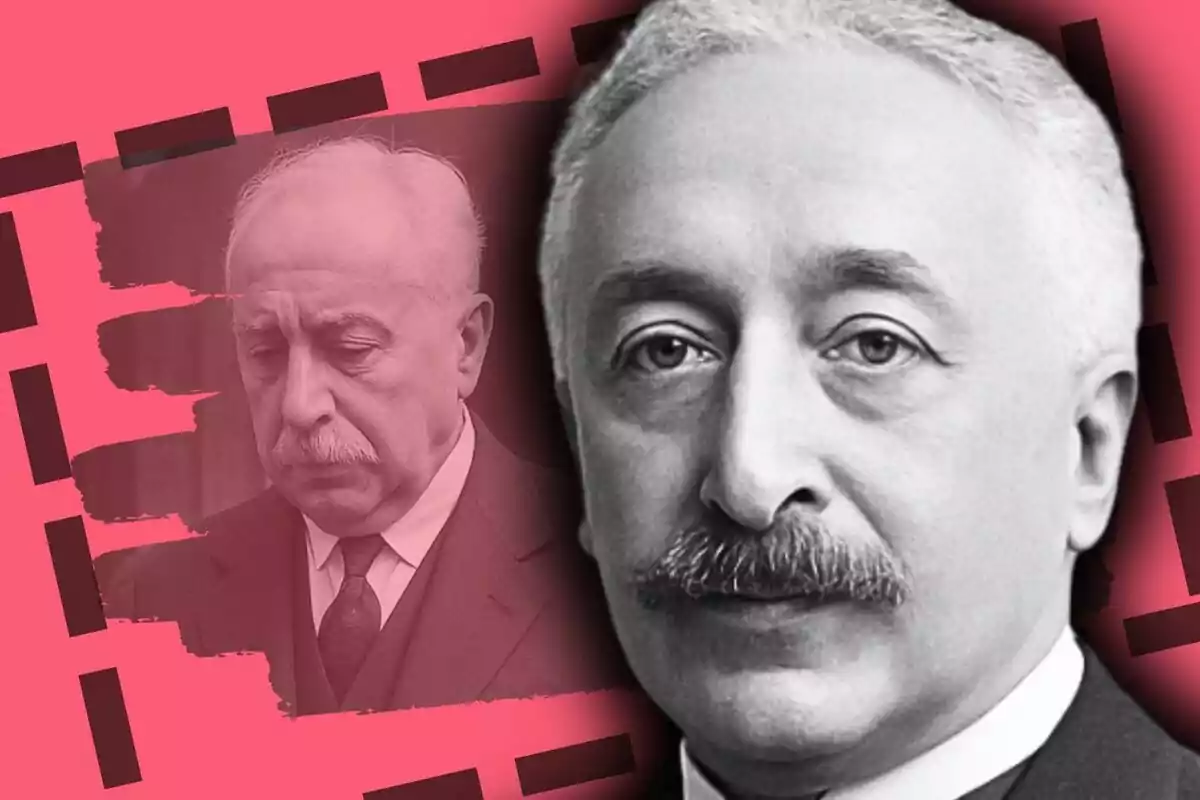

La destitución de Alcalá Zamora: el preludio de la tormenta

La destitución de Alcalá Zamora en abril de 1936, amparada en la legalidad constitucional, desató un terremoto político que desestabilizó aún más a la Segunda República

El 7 de abril de 1936, el Parlamento de la Segunda República Española destituía, mediante una inédita aplicación del artículo 81 de la Constitución, al presidente Niceto Alcalá Zamora. Aquel acto revestido de legalidad escondía, sin embargo, una carga simbólica y política de dimensiones colosales: el apartamiento del último gran árbitro del sistema republicano, en un momento en que el equilibrio institucional pendía de un hilo. Cinco años y medio después de haber liderado el proceso constituyente, Alcalá Zamora era apartado en medio de la tormenta política que precedió a la Guerra Civil. Su salida, discreta en lo formal, pero explosiva en sus implicaciones, marcó un punto de no retorno para el régimen.

Para entender la trascendencia de esta destitución, es necesario situarla en el marco político e institucional del primer trimestre de 1936. Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero, con un empate técnico en cuanto a número de sufragios, pero con una holgada diferencia en cuanto al de escaños, ya que la unión entre las izquierdas les permitió presentarse en candidatura única y conseguir así los beneficios del desproporcionado sistema electoral; el país vivía una escalada de tensiones que afectaban al orden público, la estabilidad gubernamental y la confianza entre los poderes del Estado. La derecha denunciaba una revolución en ciernes; la izquierda alertaba de conspiraciones militares. Mientras tanto, el nuevo gobierno, liderado por Manuel Azaña, buscaba consolidarse y calmar los ánimos.

Las Cortes se constituirían con dificultad el 3 de abril, debido a las impugnaciones de actas y a la presión de múltiples frentes. En ese clima tenso, el socialista Jiménez de Asúa promovió un debate crucial: ¿había disuelto el presidente de la República dos veces las Cortes, como establecía el artículo 81, incurriendo así en causa de cese automático?

La primera disolución (1933) había sido firmada con Martínez Barrio como presidente del Consejo de Ministros. En aquel entonces, se disolvieron las Cortes Constituyentes tras un consenso generalizado. El segundo decreto fue firmado en enero de 1936, ante la imposibilidad de formar gobierno tras la caída del gabinete Portela Valladares. Para muchos, no existía arbitrariedad en ninguno de los casos. Pero para las nuevas mayorías parlamentarias, lo que contaba era la letra de la ley. Y esta permitía la destitución si se consideraba que el presidente había abusado de su potestad.

La sesión inaugural de las nuevas Cortes evidenció la fractura institucional. La mesa del Congreso fue elegida con una amplia mayoría de izquierdas, quedando Dolores Ibárruri (“la Pasionaria”) fuera de la presidencia a pesar de ser la apuesta de los 17 diputados comunistas. El nuevo presidente de la Cámara, Diego Martínez Barrio, antes aliado de Alcalá Zamora, ahora se convertía en el ejecutor de su caída. La composición de la mesa reflejaba un equilibrio de fuerzas entre socialistas, republicanos de izquierda y centristas, pero también una voluntad clara de avanzar en la reorganización del poder sin tutelas.

Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, pronunció en esa sesión un discurso histórico: un alegato en defensa del programa del Frente Popular, pero también una llamada a la moderación. Con una oratoria cultivada, cargada de barroquismo retórico y rigor jurídico, Azaña denunció los excesos de la derecha durante el bienio radical-cedista, reconoció los disturbios y abusos ocurridos en algunos pueblos tras las elecciones, y trató de mostrar que el gobierno era capaz de restaurar el orden respetando la ley.

Azaña identificó tres enemigos del régimen: las agresiones al sistema republicano, las indisciplinas de masas y las reacciones de los intereses “lastimados”, es decir, las élites económicas temerosas de una reforma social profunda. Denunció dos “corrientes de pánico” igualmente peligrosas: el temor de que España se convirtiera en un “soviet” y el miedo constante a un golpe militar. Ambos fantasmas, según él, que alimentaban la desestabilización.

En ese clima de tensión, Niceto Alcalá Zamora se sintió traicionado y acorralado. Había confiado en Martínez Barrio, había creído que Azaña no lo desplazaría… y, sin embargo, la maquinaria parlamentaria avanzaba contra él con paso firme. En su diario personal —una fuente de gran valor histórico— el presidente destituido relata cómo recibió la noticia del voto del 7 de abril: por la radio.

Dos días antes, escribía que había recibido apoyo “incondicional” del Ejército. Era una ilusión. Su consuegro, el general Gonzalo Queipo de Llano, era uno de los escasos mandos dispuestos a apoyarlo con un movimiento de fuerza. El 8 de abril, ya destituido, un coronel del Estado Mayor acudió a su domicilio para proponerle firmar un decreto que destituyese al gobierno de Azaña, apelando al respaldo del Ejército. Alcalá Zamora se negó rotundamente. No sería partícipe de una asonada ni siquiera en su favor.

Ese gesto de dignidad institucional contrasta con la dureza de sus palabras privadas. En su diario carga contra Martínez Barrio y Portela Valladares, antiguos aliados, a los que acusa de masonería y deslealtad. Critica con amargura la viñeta publicada en El Socialista, que lo retrataba como una “rata muerta”, y se lamenta del silencio cómplice de la censura gubernamental.

El artículo 81 de la Constitución republicana de 1931 contemplaba que si el presidente de la República disolvía dos veces las Cortes sin justificación, las nuevas cámaras podrían examinar el caso y, si lo consideraban injustificado, cesarlo por mayoría absoluta. La letra del artículo era clara, pero su interpretación no lo era tanto. ¿Contaba la disolución de 1933? ¿Había cometido Alcalá Zamora un abuso?

Para el abogado y político catalán Juan Ventosa Calvell, destacado miembro de la antigua Lliga Regionalista, la respuesta era negativa. Según él, aceptar la destitución suponía subvertir el equilibrio entre poderes, permitiendo que una mayoría parlamentaria despojase de su cargo al jefe del Estado. Ni siquiera el Tribunal de Garantías —equivalente al actual Tribunal Constitucional— podía intervenir, alegaba Ventosa.

Pero la propuesta de Jiménez de Asúa se votó, y fue aprobada por 238 votos a favor frente a 5 en contra. Las derechas —CEDA, monárquicos, agrarios— se abstuvieron. La mayoría del Frente Popular, incluyendo socialistas, comunistas y republicanos de izquierdas, optó por el cese. El Parlamento había afirmado su supremacía.

Paradójicamente, el discurso de Azaña del 3 de abril fue recibido con elogios transversales. Desde Julián Besteiro —el socialista más moderado— hasta Miguel Maura —antiguo aliado de Alcalá Zamora y hombre de centro-derecha— lo calificaron de “magnífico”. Incluso Francisco Largo Caballero, líder del ala radical del PSOE, admitió su mesura. José Díaz, secretario general del Partido Comunista, lo consideró aceptable “para un republicano”.

Azaña buscaba restablecer cierta normalidad institucional tras un periodo convulso. Pero los discursos radicales no cesaban. El mismo 5 de abril, Francisco Largo Caballero cerraba un multitudinario acto en la plaza de toros de Madrid con palabras encendidas: “Queremos que la clase trabajadora conquiste el poder… pacíficamente, pero si es preciso, saltando los obstáculos.” En Valencia, Dolores Ibárruri hacía lo propio. El tono subversivo y la unificación de las juventudes socialistas y comunistas bajo el liderazgo de Santiago Carrillo hacían sonar las alarmas en las derechas.

Con la caída de Alcalá Zamora, el Frente Popular perdió al último referente moderado que, aunque discutido, representaba una cierta garantía de neutralidad. Manuel Azaña asumiría la presidencia interina, y más adelante sería elegido presidente de la República. Su estilo era otro: más doctrinario, más vinculado a la izquierda, más alejado del papel de árbitro que había querido encarnar Alcalá Zamora.

La destitución tuvo efectos inmediatos: radicalizó las posiciones, eliminó un contrapeso y abrió la puerta a nuevas tensiones. En los días siguientes, se anularon actas electorales en Granada y Cuenca. Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera se postularon en esos distritos, intentando obtener un escaño que les garantizase inmunidad. Primo de Rivera seguía preso tras la detención de la cúpula de Falange en el mes de marzo de 1936. Franco, destinado en Canarias, meditaba sus pasos.

La conspiración militar comenzaba a tomar forma. Las “Instrucciones Generales” del general Emilio Mola se redactaban. Sanjurjo, en el exilio portugués, era la figura simbólica que se esperaba para liderar el movimiento. Tras su muerte en accidente aéreo, se pensó en Severiano Martínez Anido, exministro de Gobernación de la dictadura de Primo de Rivera. Pero sería finalmente Franco quien, por fuerza de las circunstancias y por eliminación de alternativas, inlcuidos los fusilamientos de Goded y Fanjul, asumiría el mando del alzamiento que se produciría el 17 de julio.

Queipo de Llano, consuegro de Alcalá Zamora, fue uno de los generales que, tras la destitución del presidente, barajó promover una reacción inmediata. Pero el expresidente, con firmeza y apego a la legalidad, se negó a avalar cualquier maniobra de fuerza. Azaña, por su parte, presentó su dimisión a Martínez Barrio como muestra de cortesía institucional, siendo ratificado de inmediato.

Apenas unas semanas después, el país avanzaría a pasos acelerados hacia la catástrofe. Y, sin embargo, cuando se analizan las causas de la Guerra Civil, rara vez se menciona este episodio trascendental: la caída del primer presidente de la República electo democráticamente, cesado por la mayoría parlamentaria en una operación que podía ser legal, pero profundamente desestabilizadora.

La historia, como los trenes que no llegan a su hora, suele ignorar los desvíos que podrían haber evitado el descarrilamiento. El 7 de abril de 1936 fue uno de ellos. Y su eco aún resuena como advertencia silenciosa en los pasillos de una historia que tuvo un final dramático.

Más noticias: