Entre el azahar y la espada

Por muy hermosas que sean las formas, siempre hay corrientes subterráneas que tarde o temprano rompen la superficie

El verano siempre es una época proclive a que estemos un poco más moñas de lo habitual. Los espacios de soledad, en los que disponemos de tiempo para reflexionar, dejan hueco para alejarse un tanto del mundanal ruido y profundizar de forma un poco más romántica en la historia.

Estos días, he leído mucho a los autores africanistas, y no me refiero a los militares a los que se atribuyó ese apellido, ni mucho menos; sino a periodistas, aventureros o comerciantes que quedaron fascinados por las tierras del Protectorado idealizando sus lugares en una reminiscencia romántica de los que les antecedieron varias décadas antes.

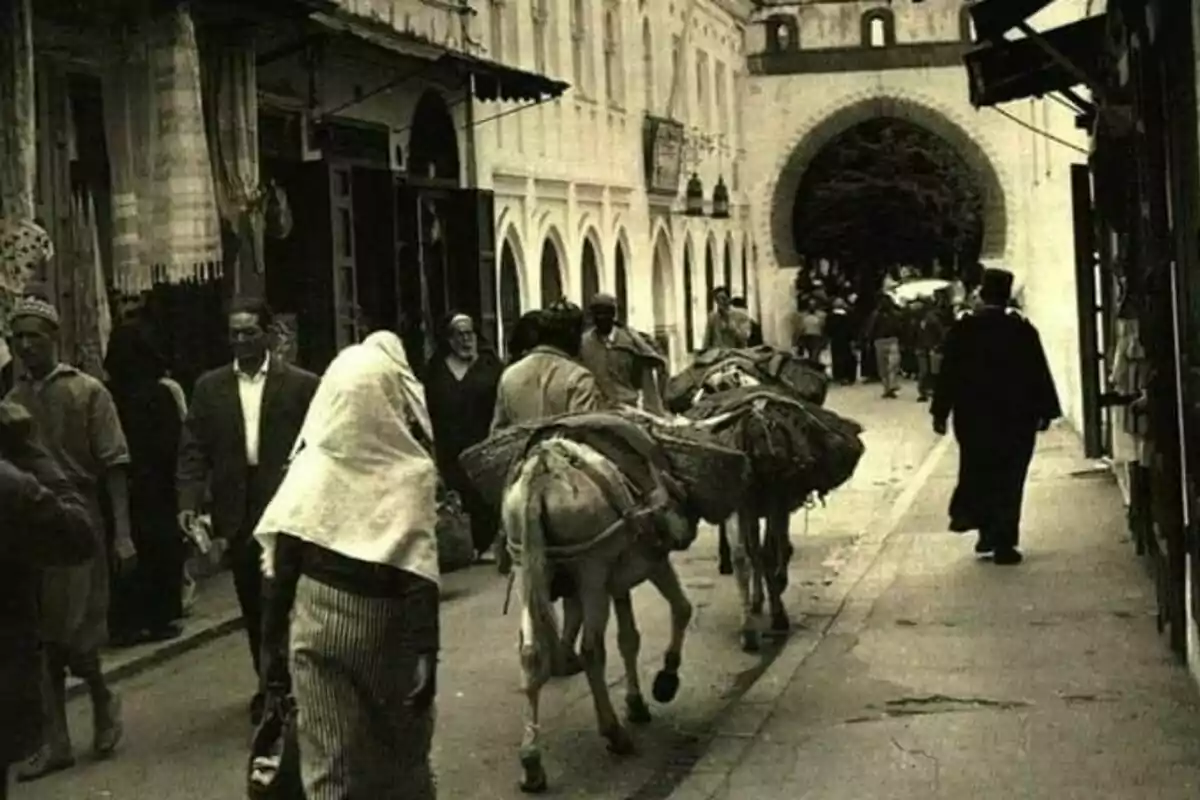

El protectorado de Marruecos se inició en 1912 y eso derivó en la ocupación por parte de tropas españolas de la ciudad de Tetuán, que se convirtió en la capital del área de responsabilidad de nuestro país en el norte. La ciudad, enseguida, enamoró a los que entraron por primera vez en ella. Genuinamente decadente, blanca, triste y plagada de aromas que combinaban la dulzura del jazmín con los malos olores de los mercados callejeros.

Hay ciudades que son un espejo deformante, devuelven una imagen magnificada de lo que España fue y de lo que quiso ser, pero también reflejan, en sus sombras, las grietas de aquellas ilusiones. Tetuán, en los años en que la España de Alfonso XIII extendía su protectorado sobre el norte de Marruecos, fue una de esas ciudades. El viajero que recorría sus calles no solo observaba fachadas encaladas, mercados tumultuosos o palacios de ensueño; asistía, consciente o no, a una representación cuidadosamente montada de poder, diplomacia y fascinación mutua entre dos mundos que, aunque unidos por siglos de historia común, vivían, y aún viven, en planos absolutamente diferentes.

El escenario estaba perfectamente dispuesto: un aire fragante, primaveral, con fuentes de azulejos que lanzaban surtidores como abanicos de plata (ya me perdonarán ustedes la cursilada), calles estrechas y sombrías que parecían diseñadas para guardar secretos. Entre los velos de las mujeres y las miradas furtivas de los mendigos, desfilaban procesiones de jinetes de las cabilas, coloridas, armadas, tensas, desafiantes. A cada paso, la ciudad recordaba que era un lugar de encuentro… y de confrontación, fricción y desconfianza.

En el centro de esa coreografía política y cultural, la figura del Jalifa. No era un gobernante cualquiera: descendiente directo del Profeta, educado en las ciencias tradicionales de Fez, amante de la filosofía y la historia andalusí, encarnaba el papel de mediador entre su pueblo y la potencia protectora. Su porte, su lenguaje pausado y su visión, colaborar con España para "despertar" al Magreb, encajaban perfectamente con la narrativa oficial de la misión civilizadora. Pero esa cortesía palaciega, envuelta en sedas y galones de oro, también ocultaba las tensiones soterradas que bullían más allá de los jardines y las salas de consejo.

Junto al Jalifa, la administración tetuaní desplegaba un mosaico de personalidades. El gobernador, Sid Ahmed Torres, descendiente de nobles granadinos expulsados en 1492, simbolizaba el puente histórico entre la España cristiana y el Islam andalusí. Su autoridad, mezcla de firmeza militar y diplomacia de salón, sostenía un orden frágil en una ciudad donde la justicia oficial se entrelazaba con la del caíd y las costumbres más ancestrales. Torres, con unos intensos ojos azules y su discurso de amor hacia España, veía en la prensa un arma política tan poderosa como el ejército: un periódico hispano-árabe podría, según él; guiar, educar y canalizar las energías dispersas del pueblo.

No menos relevante era el ministro de Justicia, Sid Mujammed Erhuni. Jurista formado en Fez, fino analista de la política local, Erhuni describía con fría lucidez el origen de los levantamientos en la región: no eran, según su diagnóstico, rebeliones espontáneas contra España, sino maniobras instigadas por caudillos ambiciosos que utilizaban a las tribus como peones. Su receta era muy clara: represión severa para los desórdenes y, acto seguido, un programa de desarrollo que incluyese escuelas, museos, formación técnica y colaboración respetuosa con los notables indígenas. Un discurso que podría haber salido de cualquier manual colonial de la época, pero que, en su boca, sonaba tanto a convicción personal como a realismo político.

En el ámbito económico, Sid Ahmed Erkaina, ministro de Hacienda, asumía la tarea de reorganizar las finanzas del Majzén que, hasta entonces, habían funcionado de forma caótica. Reconocía la riqueza potencial del país y confiaba en que la dirección española pudiera encauzarla hacia un "renacimiento" sostenido. Al igual que Torres y Erhuni, veía en la prensa, y en el entendimiento mutuo, una herramienta esencial para limar prejuicios y resentimientos. Los tres coincidían en un punto: para que el protectorado funcionase, España debía penetrar en el alma marroquí y, a su vez, permitir que Marruecos entrase en la suya.

Pero aquel Tetuán de 1912 no era solo diplomacia y planes de modernización. La ciudad vibraba con sus rituales más ancestrales, a veces en abierta contradicción con el ideal civilizador. El mercado hervía de comercio, rumores y ceremonias derviches. Allí, los aissawas, en trance, se herían la cabeza con hachas, derramando sangre en un sacrificio público que atraía tanto la devoción como el morbo. Aquellas escenas, con música monótona y olor metálico, conectaban con lo más profundo y atávico del alma local, provocando en los observadores españoles una mezcla de repulsión y fascinación. No eran espectáculos para turistas, sino expresiones de una religiosidad popular que el protectorado difícilmente podría domesticar sin alterar el tejido mismo de la sociedad.

La aristocracia tetuaní, por su parte, mantenía viva la memoria de Al-Ándalus. Sid Abd-el-Krim, antiguo ministro y gobernador, además de padre del caíd de Beni Urriaguel que se levantó contra la expansión del general Silvestre en 1921, hablaba de España con la nostalgia del exiliado que reconoce en la península la patria perdida de sus antepasados. Para él, Tetuán era una "Granada menor", una ciudad fundada por andalusíes que había conservado intacto su carácter, y que no debía ser deformada por urbanizaciones europeas sin alma. Defendía que la mejor prueba de la inteligencia política de España sería preservar ese espíritu arquitectónico y cultural, como un puente vivo entre dos mundos. Mundos que se miraban de reojo mientras estrechaban sus manos.

En este entramado de figuras, palacios y plazas, el viajero se movía como entre escenas de un tapiz oriental. Pero más allá del encanto estético, cada encuentro revelaba capas de poder, intereses y visiones contrapuestas. El discurso oficial hablaba de cooperación, de misión civilizadora, de hermandad hispano-árabe; la realidad mostraba que, para buena parte de la élite marroquí, España era a la vez protectora y vigilante, socia y competidora, oportunidad y amenaza.

La paradoja de Tetuán en aquellos años radicaba en que ambos mundos, el supuesto protector y el protegido, se necesitaban mutuamente, pero cada uno soñaba con moldear al otro a su imagen. Los españoles veían en la ciudad un escaparate para su política africana, un laboratorio donde demostrar que podían ejercer un colonialismo distinto, menos brutal que el francés. Los tetuaníes, especialmente los de estirpe andalusí, aspiraban a aprovechar esa relación para recuperar parte del esplendor perdido, pero sin perder el control de su identidad.

En ese equilibrio inestable, la vida cotidiana seguía su curso. El aroma del jazmín y el azahar se mezclaba con el polvo de las callejuelas; los rezos del alminar se intercalaban con las tertulias de café donde se debatían las últimas noticias; las fuentes murmuraban en patios sombreados, mientras en las afueras las cabilas observaban con recelo la bandera española. Era un mundo donde lo bello y lo violento convivían, como dos caras inseparables de una misma moneda.

Hoy, mirar hacia aquel Tetuán es enfrentarse a una lección de historia que aún puede verse en sus calles actuales. Aquellas ciudades coloniales eran, ante todo, espacios de negociación: negociación de símbolos, de lenguajes, de proyectos. La retórica de la fraternidad trataba de coexistir con la evidente asimetría de los intereses contrapuestos.

¿Puede un protectorado, o cualquier forma de dominación colonial, preservar intacta la esencia de aquello que gobierna, protege y "civiliza"? ¿O su mera presencia lo transforma, para bien o para mal? Aquellos años en Tetuán dejaron un poso ambiguo. Para algunos, fueron el inicio de una modernización que, con sus luces y sombras, preparó el camino a la independencia. Para otros, representaron la última gran ilusión de una España que, tras perder sus colonias de ultramar, buscaba en África una compensación simbólica y estratégica. Lo cierto es que, más allá de los juicios, la ciudad fue escenario de un experimento histórico cuyo eco todavía resuena en sus calles y en la memoria de quienes la recuerdan.

Quizá la imagen más justa de aquel tiempo sea la de un jardín tetuaní al atardecer: luz dorada filtrándose entre los arcos, agua quieta en los estanques, el murmullo lejano de una llamada a la oración, que se levantaba como reivindicación exótica ante la modernidad de la Plaza de España o la de Primo de Rivera, donde señoras maquilladas y vestidas con ropas occidentales, señores en traje y militares, paseaban como si lo hicieran en una plaza andaluza. En definitiva, una demostración de la certeza de que, por muy hermosas que sean las formas, siempre hay corrientes subterráneas que tarde o temprano rompen la superficie, pero esa es otra historia digna de ser contada.

Más noticias: