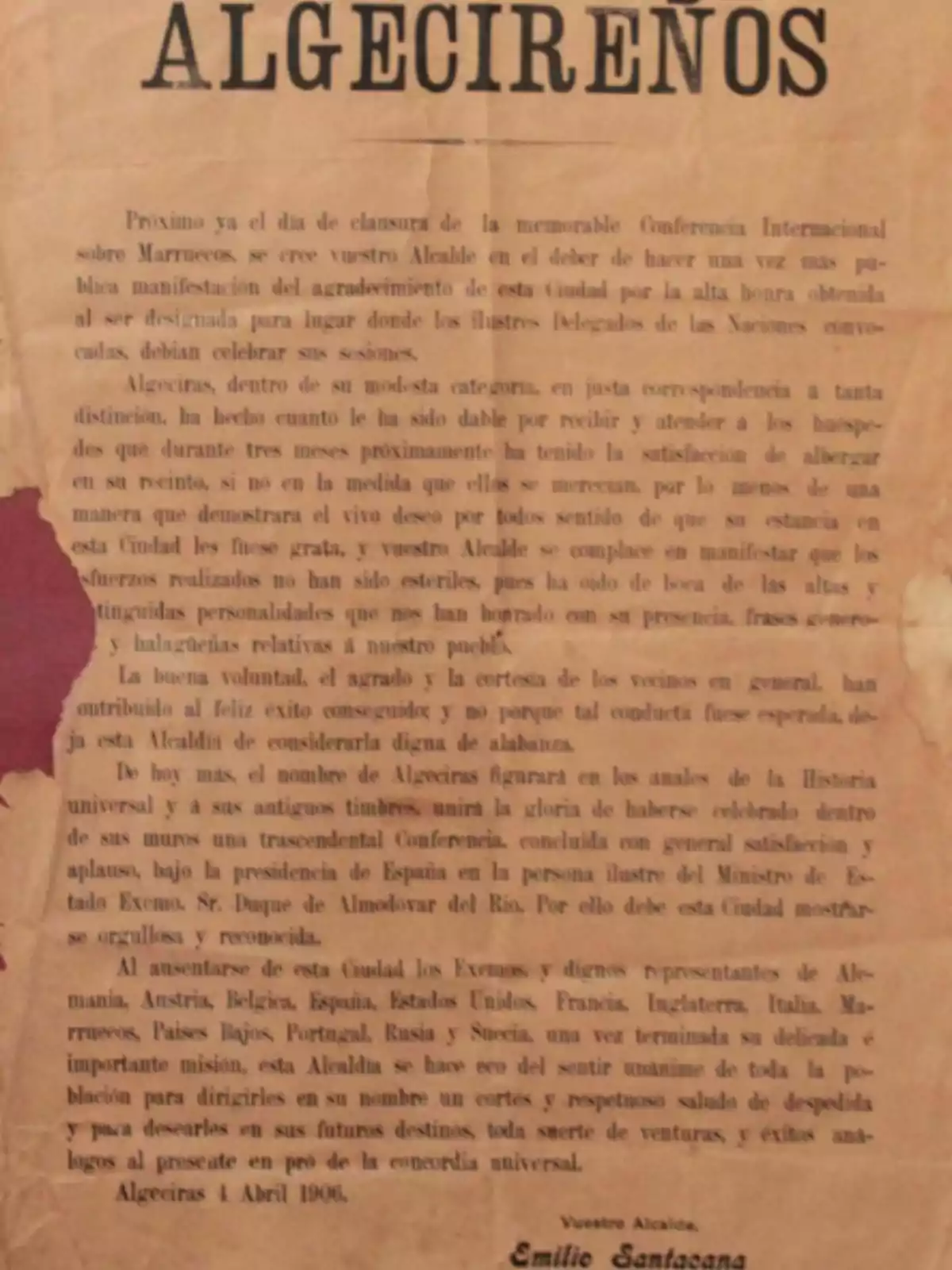

Conferencia de Algeciras de 1906

Cuando España quedó prisionera de la geopolítica

La Federación Alemana había nacido tan solo tres décadas antes, el nuevo estado-nación era joven, pero imparable. El militarismo nacionalista se había impuesto con ansias expansionistas. Alemania quería configurar un imperio colonial porque sus potencias rivales ya gozaban de él y explotaban los recursos necesarios para su crecimiento industrial. La nueva Alemania estaba dispuesta a competir con Francia e Inglaterra.

Mostró su interés por Tánger y cualquier espacio del continente africano que quedara sin colonizar. Los otrora eternos rivales, a los que España combatió unas veces, aliándose con ellos otras, coincidían por primera vez en siglos en una alianza que surgía bajo las enaguas de la necesidad. Cuando el Imperio hispano era el dominador, eran Francia o Inglaterra los que se aliaban con él para contrarrestar a su otro enemigo. Cuando España comenzó a ser más débil, debió elegir bando, situándose a un lado u otro, en función de las circunstancias.

Para frenar las ansias germanas, las potencias que tenían algo que decir en Marruecos y en África se reunieron en Algeciras un mes de abril de 1906. España hacía de anfitrión, habida cuenta de la proximidad con las costas marroquíes, visibles desde la ciudad gaditana, y la posible influencia española en el norte africano, ya que allí poseía algunos pequeños territorios y un archipiélago que otorgaba una gran ventaja geoestratégica.

Solo habían pasado ocho años desde la derrota ultramarina y el prestigio, la moral del país y el orgullo se presentaban en las horas más bajas. España no podía decir ni exigir mucho, su debilidad internacional era un hecho consumado. Su armada era casi inexistente y su Ejército estaba en horas bajas, aquejado de la macrocefalia resultante de la pérdida de territorios que habían demandado grandes despliegues y muchas unidades y que ahora, una vez disueltas estas, dejaban un número de oficiales que era insostenible en cualquier estructura jerárquica.

A lo largo de la historia, en las relaciones internacionales los escrúpulos siempre han quedado pisoteados por los intereses. Ante el peligro alemán, británicos y franceses se hicieron ojitos. El objetivo era evitar a la más que emergente potencia la posesión de ningún pedazo de tierra que pudiera permitirle ejercer algo de influencia en la entrada al Mediterráneo.

Marruecos era un estado incapaz de controlar sus innumerables cábilas, étnicamente heterogéneo y con regiones con poco o ningún sentimiento de pertenencia y lealtad al sultán. Para colmo, el pretendiente al trono estaba en franca rebeldía, defendiendo una independencia absoluta de Marruecos que ahora se veía amenazada en la larga conferencia donde se decidía el futuro del débil estado africano.

Por otra parte, la colonización de la época, aunque con un poco disimulado espíritu extractivo, traía también progreso y formación para la nación que la sufría. En Algeciras, no obstante, lo que se dirimía era una guerra entre el Reino Unido y Francia, por un lado, y Alemania por el otro. Un conflicto azuzado por las ansias expansionistas del Imperio alemán. El resultado no gustó a la prensa francesa, temerosa de las tretas del káiser: "Se ha evitado la guerra, pero el conflicto puede renacer con motivo de un grano de arena. Aprovechemos la experiencia hecha, y como decía Cromwell, conservemos nuestra pólvora bien seca, porque el káiser, por cualquier niñería, blande su bien afilado sable".¹

Con la excepción del diario republicano El País, muy influenciado por Francia, que se mostró escéptico a lo conseguido en Algeciras, la prensa más afín a los partidos dinásticos vio en el resultado de la conferencia un éxito internacional de España. Para muestra, El Liberal:

"Con plena convicción repetimos lo dicho en números anteriores. Desde el año negro de 1898, esta es la primera claridad que nos conforta y nos alumbra. Se señala un punto de partida y nos abre horizontes nuevos, en los cuales, si tenemos juicio, voluntad y sentido común, encontraremos razonables compensaciones. Fácil es que encontremos también el total acabamiento si no acertamos a enmendarnos de resabios y hábitos antiguos; y he ahí por qué conviene que cada cual, según sus medios, procure enterar al país del alcance de la solución, exponerle la realidad en sus distintos aspectos, y prevenirle con serenas observaciones lo mismo contra el excesivo descreimiento que contra la desmedida confianza".²

España conseguía una victoria por partida doble, al menos así era vista por la maltratada percepción de lo ventajoso. Lo más importante, sin duda alguna, es que se había evitado una guerra que llevaría como disputa el norte de Marruecos y, por ende, habría salpicado al país de lleno, carente de fuerza suficiente para poder hacer frente a ninguno de los litigantes en un conflicto de esas características. El enfrentamiento entre británicos y franceses con los alemanes se pospuso ocho años y fue en los campos de batalla europeos donde al final dirimieron sus diferencias. España pudo permitirse el lujo, lejos de la línea de confrontación, de permanecer neutral. Otra cosa habría supuesto un auténtico desastre. Por otra parte, Francia no consiguió la exclusividad en Marruecos.

Pero ¿qué se alcanzaba en el mencionado acuerdo?

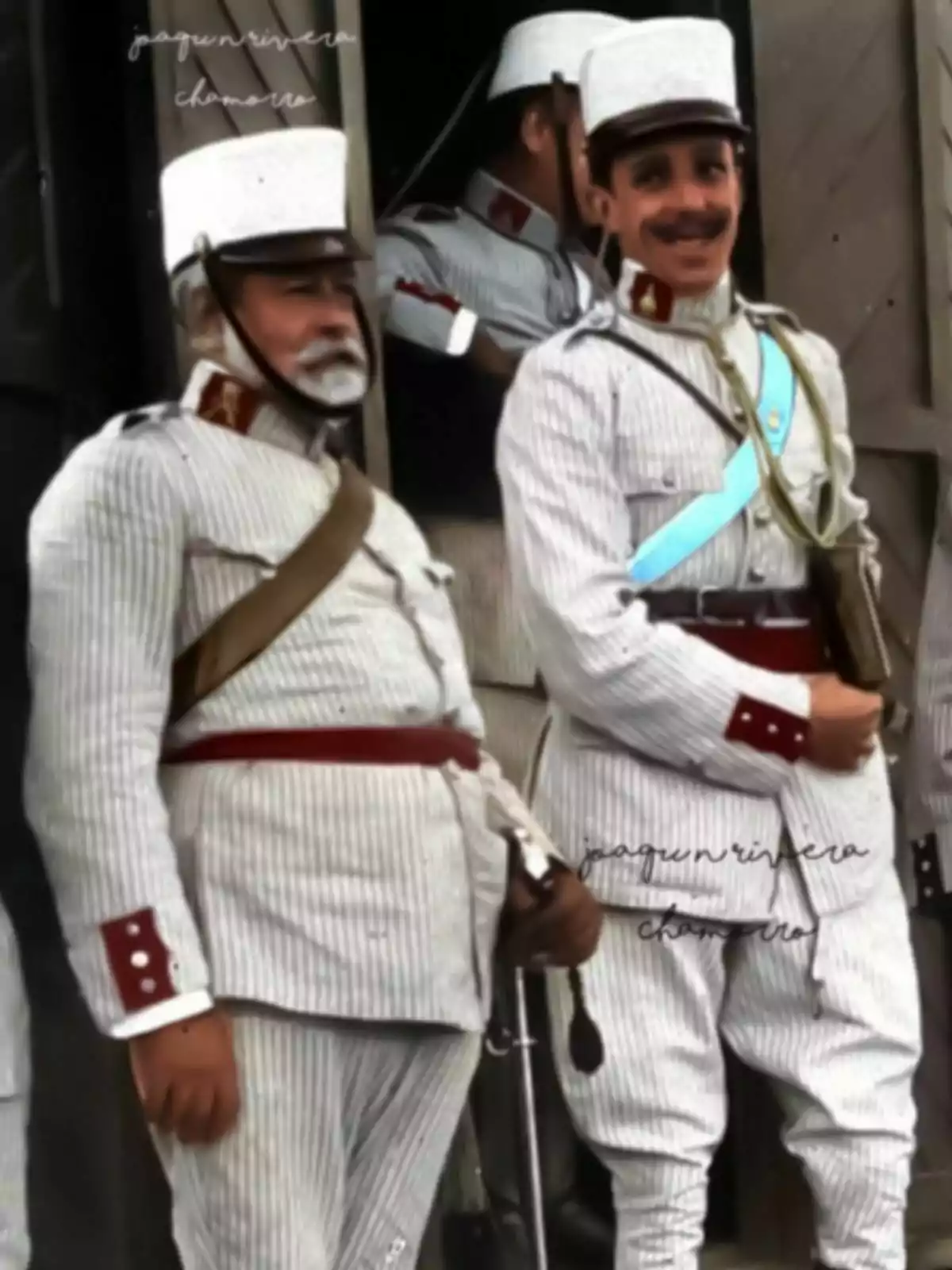

España y Francia, cada una en un sector determinado y en otros conjuntamente, llevarían a cabo una misión de formación de la policía serifiana, contribuyendo así a la expansión del poder del sultán. Lógicamente, la policía que debía formarse era un instituto armado militarizado y por lo tanto sus mentores estarían bajo la autoridad soberana del Gobierno marroquí.

España, para llevar a cabo la misión descrita en el párrafo anterior, debía nombrar oficiales y suboficiales instructores.

España y Francia realizarían labores policiales directas en los ocho puertos marroquíes abiertos al comercio universal, en los cuales residían súbditos europeos. El Ministerio de la Guerra, por tanto, debía nombrar unos cuantos oficiales y suboficiales para la policía de Tetuán y Larache, que fueron los dos puertos que nos habían tocado en suerte. Además, en Casablanca y Tánger se asignarían otros tantos para actuar de forma conjunta con los franceses.

Por otra parte, España conseguía una serie de ventajas comerciales en el Rif, y en general en las regiones fronterizas de sus posesiones, incluida la vigilancia del contrabando de armas en estas zonas, en coordinación con la policía francesa.

Otro aspecto positivo fue que la política internacional española ya no tenía que inclinarse hacia París o Londres, pues ahora estos eran aliados y, habida cuenta de los intereses comunes o los encontrados, el lugar donde había que quedarse era junto a ellos, porque Alemania quedaba muy lejos y no parecía una gran amenaza para la península ibérica.

Al final, el resultado era lo de menos. La valoración positiva resultaba de ver a España, de nuevo, en los ambientes internacionales, aunque fuera como segundona. Por otra parte, se abrían algunas posibilidades comerciales en las zonas próximas a las ciudades españolas en África.

Aquel acuerdo, tan celebrado por casi todos, acabó siendo un dardo envenenado. Empresas españolas y francesas quisieron explotar las minas del norte de Marruecos. Al no existir un poder real del sultán en las zonas más periféricas, este quedaba bajo manos de señores de la guerra. En las inmediaciones de Melilla, concretamente en Zeluán, se encontraba El Mizzian, un pretendiente al sultanato que decía ser el heredero legítimo, pero que en realidad era un farsante. El Roghi había conseguido hacerse con el sometimiento de las cábilas próximas a la ciudad española y vio en las explotaciones mineras una posibilidad de negocio.

Cualquier negocio de explotación de la zona pasaba por las manos del Roghi y con él se entrevistaron comerciantes españoles y franceses que pagaron por una concesión que les permitiera extraer mineral en las proximidades de Melilla. Para poder acceder a las minas y que el material extraído pudiera llegar a la rada melillense era preciso transportarlo por lo que se desplegaron dos redes ferroviarias, una para cada compañía, la francesa y la española.

Todo iba bien hasta que algunos caídes de las cábilas cercanas, siguiendo la estructura feudal que aún mantenían las cábilas rifeñas, se rebelaron contra el Roghi y este tuvo que salir pies en polvorosa. El siguiente paso fue atacar a los trabajadores de las minas y del ferrocarril y así comenzó una guerra que duraría 18 años y que acabó con el régimen de la Restauración y con el prestigio de la Monarquía.

Las voces contrarias a la guerra llenaron las páginas de los periódicos de fácil demagogia. El injusto sistema de reclutamiento y las bajas de muchachos de familias pobres en las pedregosas laderas marroquíes eran razones contundentes para condenar la actitud de los gobiernos de la Restauración. Pero lo cierto es que España era prisionera de la geopolítica y no podía hacer abandono de los acuerdos contraídos.

Tres años más tarde, cuando el Protectorado se hizo realidad, ni España ni Francia fueron capaces, hasta casi los años 30, de someter toda su zona de influencia. España lo haría en 1927 y Francia no lo conseguiría hasta los años 30.

Miles de españoles perdieron la vida para tratar de sostener las migajas que las tres potencias europeas habían dejado a España. Gran Bretaña y Alemania no querían a una Francia dominadora del Mediterráneo y la zona de responsabilidad española servía de zona colchón para que eso no ocurriera, por lo que era imposible abandonar la responsabilidad contraída.

¹ Extracto de un periódico francés, publicado en El País, 8 de abril de 1906.

² El Liberal, 8 de abril de 1906.

Más noticias: